| 台灣鐵路管理局EMU600型 -- VVVFインバータ制御・西部幹線、北廻線、宜蘭線 |

台北駅に停車中の第12編成(EMU612F)

基隆駅に停車中の第1編成(EMU601F) <一目でわかるEMU500型との違い>

主変換装置がGTO、ステンレス板のビート本数は3本

主変換装置がIGBT、ステンレス板のビート本数は4本。帯も微妙に異なる。 EMU500型の後続として2001年〜2002年にかけて増備されたVVVFインバータ制御車です。EMU500型と同じく韓国製の車両ですが、大宇の車両製造部門は現代、韓進と統合されたため、メーカーは韓国でおなじみの「Rotem」です。EMU500型をベースとしているために外観もほぼ同じですが、VVVFの素子がGTOからIGBTに変更されました。この主変換装置は日本の東芝製で、2レベルIGBTとなっています。なぜか回生制動は常に失効するようです。主電動機はEMU500型と同じで、出力は250kWです。EMU500型と区別するのに一番容易な見分け方は、ステンレス車体の側面に入ったビートです。EMU500型はビートが3本(JR205系と同様)でしたが、EMU600型では4本(東急2000系や京王7000系2次車と同様)になっています。また、台車形式がTR55型に変更されたり、先頭車の屋根にある機器配置も異なります。なお、運用はEMU500型と共通で、特に限定はされません。編成数は14編成でEMU500型よりも少ないですが、意外とよく当たります。 >>走行音(EM601) 収録区間:縦貫線 竹北→新豊 収録区間:縦貫線 萬華→板橋 東芝IGBTということで、いかにも東芝という変調音です。加速音は韓国鉄道公社5000系のIGBTと酷似しています。どういうわけか、減速時の回生制動は必ず失効します。最初は偶然なのかと思っていましたが、乗った編成全てで回生が効いてなかったので確実でしょう。 EMU500型は収録に苦戦しましたが、EMU600型は変調音が車内にも比較的はっきり聞こえてくるので普通に収録できます。 |

|

見てすぐに東芝IGBTだと想像できる形状をしています。台湾では珍しく、素子の冷却が自然通風式(ヒートパイプ)なので送風音もしません。 EMU500型とは異なる形式で、ごく普通のボルスタレス台車といった外観です。 EMU500型と全く同じ内装です。この写真では座席の形状がよくわかるかと思います。まるでどこかの待合室にありそうな座席がそのまま取り付けられています。側面の窓はEMU500などと同じく小さいです。 Rotem製なので、おなじみのRotemロゴが入ったプレートが前面の貫通扉に貼られています。EMU500型でもそうですが、このプレートは前面を見ていると必ず目に付きますね。 ■基本編成表

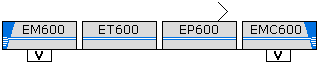

先頭車のEMC600、EM600がM車です。 |